Como mudamos uma cultura?

A pergunta de um milhão de dólares não tem uma única resposta, mas há ferramentas e ideias que nos ajudam a navegar a questão. Este Substack é sobre isso. Seja bem-vindx.

Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos. – Gilberto Gil

Quando pensamos em cultura, somos levados a pensar sobre muitas coisas: de práticas a ideias, de hábitos a formas de pensar, de rituais e tradições a maneiras de organizar o cotidiano. Cultura parece ser um guarda-chuva gigantesco onde cabem tanto as artes e as suas linguagens (teatro, cinema, literatura, etc.), como as formas de entretenimento (ir ao cinema, frequentar restaurantes, jogar videogame, etc.), incluindo-se também as práticas coletivas mais gerais, como ter animais no centro da mesa nas principais refeições do dia, realizar rituais em lugares sagrados, ou simplesmente comer pão, e não arroz, no café da manhã.

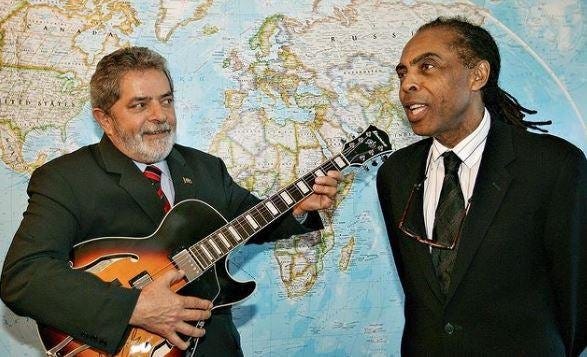

Tudo, ou quase tudo cabe neste denominador comum chamado “cultura”. Cultura pode ser algo extraordinário, se nos referirmos a criações artísticas que nos abrem para novas maneiras de olhar para o mundo, mas também pode ser algo ordinário, como escreveu o crítico cultural inglês Raymond Williams no ensaio Culture is Ordinary, publicado em 1958, ao criticar uma ideia elitista de cultura, como se esta fosse um bem reservado apenas a setores “educados” e ricos de uma sociedade. Ou, como também disse o cantor Gilberto Gil enquanto era Ministro da Cultura do Governo Lula no Brasil de 2003 a 2008, “cultura é igual feijão com arroz, é necessidade básica”. Ele se referia à ideia, bastante comum no contexto da definição de prioridades das políticas públicas, de que cultura deveria ser apenas “a cereja do bolo” do orçamento público, por não resolver problemas mais fundamentais, como a fome.

Tem me sido bastante útil (embora não necessariamente correto) pensar em cultura como “formas de vida”, conceito desenvolvido pela filósofa Rahel Jaeggi no livro Critique of Forms of Life. Digo que não necessariamente correto porque, para Jaeggi, cultura e história vêm antes de forma de vida. No entanto, para não me perder em longos debates filosóficos – e como aqui não me serve tanto rigor filosófico, mas a utilidade de certas ideias para compreender o mundo –, tenho pensado em cultura como formas de vida, porque o que fazemos e pensamos — nossas práticas e ideias — estão entrelaçados no tecido de uma forma de viver. O conceito de formas de vida inspirou grande parte da minha tese de doutorado, intitulada Ressentimento e Desconfiança na Forma de Vida Neoliberal, a ser publicada em breve em livro pela editora da PUC/Rio. Como escrevi na tese (e cito um trecho abaixo para desdobrá-lo mais à frente):

Jaeggi define formas de vida em quatro pontos específicos:

as formas de vida não devem ser compreendidas como uma questão de práticas individuais ou coletivas, mas como um conjunto de práticas que são interconectadas ou interrelacionadas de um modo ou de outro;

as formas de vida são formações coletivas, mesmo se um sujeito participa dela e se relaciona com ela como um indivíduo. Isto significa que a forma de vida de um indivíduo se refere ao fato de que ele participa de uma prática coletiva;

as formas de vida possuem um elemento ativo, mas também passivo. Embora um indivíduo já viva em uma forma de vida previamente dada, ele também simultaneamente cria e transforma uma forma de vida a partir de sua própria prática. Algo que nunca muda e não pode ser alterado não constitui uma forma de vida, portanto; e

como ordens de uma cooperação social que se assentam em práticas regulares, as formas de vida também se sustentam em uma certa normatividade implícita.”

Assim, como defensores dos animais, se estamos investidos em acabar com a exploração dos animais através das intervenções que acreditamos ser as mais apropriadas para o contexto, para as nossas habilidades como indivíduos ou para tornar investimentos filantrópicos mais eficazes (ou seja lá qual for os nossos motivos individuais e organizacionais para realizar uma ou outra intervenção), é importante que entendamos e sempre nos lembremos sobre o caráter daquilo que queremos mudar. Como funciona aquilo que queremos mudar.

A “cultura” ou “forma de vida” que queremos mudar:

é um conjunto de práticas interrelacionadas que autoriza o consumo de animais em diferentes frentes. Neste sentido, a nossa atuação precisa ser multi-estratégica, com objetivos de transformação colocados em diferentes esferas da vida social. Supermercados, leis e produtos precisam mudar. Mas também precisamos mudar religiões, currículos educacionais, discursos midiáticos, tradições gastronômicas, normas de gênero, entre outros espaços ou normas sociais (ou “pilares de poder”, como o Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies nomeou as instâncias de poder que sustem o status quo) , de modo que os animais sejam vistos sob lentes que reconheçam os seus valores inerentes, as suas vidas internas, os seus objetivos pessoais. Para saber mais sobre o caráter multi-estratégico de movimentos sociais, é bastante útil entender mais sobre o modelo Ecologia do Movimento, elaborado pelo Instituto Ayni. Eu falarei sobre ele no dia 8 de dezembro deste ano no AVA Summit Latin America, evento imperdível que ainda está com inscrições abertas (corre lá!). Sobre o caráter sistêmico da exploração animal, recomendo bastante a leitura do relatório maravilhoso da pesquisadora Rachel Mason. Um resumo do trabalho pode ser encontrado neste blog do Faunalytics.

[a “cultura” ou “forma de vida” que queremos mudar] possui uma dimensão coletiva que torna esforços de transformação individual insuficientes diante da força formadora do status quo. Não que as estratégias de mudança individual sejam desimportantes (de maneira alguma!). Mas, ao focar em transformações individuais – que são, aliás, intervenções essenciais em uma ecologia saudável de um movimento social, como nos mostra o modelo elaborado pelo Instituto Ayni –, é preciso ressaltar a dimensão coletiva do problema. A questão dos animais não deve ser resumida ao chamado #govegan, pois é um problema estrutural que precisa ser encarado como tal. No entanto, se você faz parte do movimento de transformação social pelos animais, adotar o veganismo é simplesmente parte da jornada se você é um ser humano minimamente coerente. Em suma, mudanças individuais não são inúteis, mas insuficientes, pois é preciso mais do que isso para mudar uma forma de vida.

[a “cultura” ou “forma de vida” que queremos mudar] é inerentemente passível de mudança. Esta parte parece óbvia para quem está na luta, mas quem nunca se sentiu abatido diante do poder gigantesco do mainstream? No entanto, é real a possibilidade de transformar uma forma de vida. Mudanças sociais são a condição de possibilidade de qualquer forma social, pois formas sociais formam e são formadas continuamente. Ao adotarmos uma prática de maneira diferente dentro do contexto de uma forma de vida, já estamos a transformá-la. Recusar-se a sentar na mesa onde um animal morto está sendo servido, por exemplo, é uma maneira de reelaborar práticas de uma forma de vida e, nesta reelaboração, transformá-las. A sugestão do Liberation Pledge, embora bastante controversa e difícil na prática, tem um potencial transformador inegável. Sobre isso, recomendo a leitura deste iluminador artigo da Eva Hamer.

[a “cultura” ou “forma de vida” que queremos mudar] possui uma normatividade implícita. Em outras palavras, ela não põe em lei: “você não pode ser vegano”, mas ela exclui quem se recusa a fazer parte do sistema, através de um sistema punitivo que não é concreto, mas sutil. A punição é expressa como uma forma sutil de exclusão social. Ao mesmo tempo, ela também premia quem segue a norma – e a premiação também é social. As normas não são escritas no papel, mas todos nós sabemos de que elas se tratam, sobre o que falam, quem premiam, quem excluem.

ESTRATÉGIAS EMERGENTES

Finalmente, também precisamos nos lembrar de que as mudanças acontecem de dentro para dentro. Para Rahel Jaeggi, uma hegeliana por excelência, as formas de vida se transformam por razões assentadas na realidade, de maneira emergente, como a mudança de situações problemáticas ou de percepção de problemas. Diferentemente do que acontece no contexto da moda, por exemplo, em que agentes poderosos lançam produtos e estilos a partir de seus próprios exercícios criativos, as mudanças de uma forma de vida acontecem de maneira emergente, no e do próprio seio da vida social.

Nesse sentido, o que faz uma sociedade mudar é ela mesma, e não uma solução externa elaborada por uma elite que tem uma solução pronta para o problema. Por exemplo, a transformação de uma família rural e feudal em uma família nuclear burguesa resultou de mudanças nas condições socioeconômicas e nas expectativas normativas das sociedades feudais. Assim, as formas de vida mudam porque algo mudou em uma sociedade específica.

Nesse sentido, no que se refere aos animais, qualquer engenharia de mudança social focada apenas em soluções tecnológicas, como carnes plant-based ou queijos do futuro, não terá a solução de transformação social que promete. Do mesmo modo que mudanças individuais são insuficientes, mudanças tecnológicas também são insuficientes. E isto porque precisamos de mais de uma estratégia. E precisamos que a sociedade no geral se engaje neste projeto gigantesco de mudança social.

No entanto, se estamos falando de eficácia das intervenções, também acredito que intervenções que envolvam a exposição de uma crise profunda nas sociedades atuais e que impulsionam soluções que, como uma flor de lótus, emergem no e do lodo do próprio problema, têm um dos maiores potenciais de mudança social. É na crise que encontramos a melhor saída. Ou, como disse o poeta e cantor Leonardo Cohen, talvez um hegeliano sem saber: “Há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra”.

O tema parece acadêmico demais, mas eu tive a felicidade de encontrar, nos meus últimos dois anos, enquanto servia como estrategista na Animal Think Tank, diferentes modelos que traziam soluções de inspiração hegeliana para o problema das mudanças sociais. Além do Ecologia do Movimento, um é especialmente o meu favorito. Eu o encontrei no livro Cultural Strategy, de Douglas Holt e Douglas Cameron, sobre como marcas banais se tornaram ícones culturais, como Patagonia, Ben and Jerry’s e Marlboro, porque souberam se apropriar de oportunidades ideológicas de que o mainstream cultural da época não soube se aproveitar.

A ideia por trás desse modelo é que a mudança cultural emerge do próprio status quo, que aparece no modelo como “cultural orthodoxy”. O modelo mostra que existe uma fratura em qualquer mainstream e esta falha pode ser encontrada nas demandas por uma “ideologia melhor”, representada no modelo como “ideological opportunity”. Estas demandas por uma “ideologia melhor” estão relacionadas com as fraturas das promessas de uma forma de vida. Este artigo de Douglas Holt, publicado na Harvard Business Review, oferece um bom resumo do modelo.

Estou planejando trazer uma série de posts sobre esse modelo, então não entrarei em detalhes agora. O que é importante, por ora, é lembrar que marcas que se tornaram icônicas souberam se aproveitar de oportunidades ideológicas para lançar algo que a sociedade desejava, não apenas de maneira explícita, expressa no nível de um discurso, mas também e principalmente de um modo mais sutil e inconsciente, manifesto nas margens dela mesma.

Afinal, como explicou Rahel Jaeggi, uma forma de vida pode ser avaliada (e comparada a outras formas de vida, em certos aspectos) a partir de suas estratégias de resolução de problemas. Pode-se dizer, portanto, que uma forma de vida é bem-sucedida ou fracassada se ela for capaz de solucionar os problemas que promete solucionar. Assim, movimentos sociais, subculturas, resistências, doenças psíquicas, comportamentos desviantes coletivos apontam para a falência de uma forma de vida. Ao mesmo tempo, estes sintomas trazem pistas sobre caminhos a serem seguidos, sobre soluções emergentes que vão nos levar de um lugar a outro.

Assim, seguindo este problema, as questões que têm me acompanhado são as seguintes:

Como se manifesta a crise de uma sociedade que explora os animais para consumo?

Como a exploração de animais se tornou uma estratégia aceitável de resolução de problemas (e que problemas eram esses)?

Quais são as nossas soluções para estes problemas?

O que nos dizem as subculturas, as margens, as doenças psíquicas e os movimentos sociais que falam sobre a falha desta forma de vida?

E, quando, no passado, o que era desviante serviu de caminho para o novo?

O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo.

*

Este é o primeiro post do Substack bilíngue Baby Gaia, sobre mudanças culturais para os animais. Se você tem alguma sugestão de post e gostaria de colaborar, sugerir entrevistas ou livros, entra em contato comigo no meu e-mail baiburil arroba gmail ponto com. Por enquanto, seja bem-vindx!